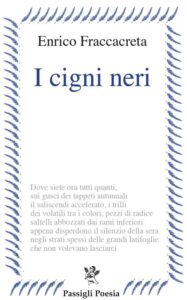

I cigni neri, Enrico Fraccacreta (Passigli Poesia, Firenze, 2021)

I cigni neri “prendono il largo, / così eleganti […] con quei becchi rossi scintillanti” (op.cit., p.17). Sono l’emblema di questo lavoro: i ”navigatori del sortilegio” ( ibidem). Già perché un sortilegio può avvenire talora nella vita di ciascuno, come una provocazione del senso che credevamo possedere e scopriamo invece misterioso, sfuggente, inaudito. Ma a quale realtà i cigni neri, veri e propri simboli o segni endeictici alludono?

Fraccacreta li introduce a partire da quell’alone di mistero – mysteriumfascinans – che accompagna le loro apparizioni, tessendo l’analogia tra l’evento raro e bello che li riguarda e la differente comunicazione della poesia. Vi sono immagini non comuni in cui il linguaggio inciampa, mettendo allo scoperto il traffico arcano della metafora (per dirla con Merleau-Ponty). E di questo inciampo, come un’irruzione del senso, l’autore dice nella nota introduttiva: “Sentii dentro l’azione quasi meccanica, l’azione sul quadrante elettrico, l’interruttore generale che riaccende le luci dopo il corto circuito quando si fulmina un fusibile. E il fusibile della compassione bisognava cambiarlo” (Prima del canto, op. cit., p.10). Essenziale infatti è qui l’esperienza che si viene manifestando, lungo tutto il respiro lirico del libro, come compassione: anzitutto per i fragili, gli sfortunati, gli emarginati (tutta la prima sezione è dedicata a dei ragazzi di un Centro di igiene mentale), e poi per la natura umana in generale, abbandonata a una solitudine metafisica. Di questa solitudine dicono tanti versi, ma forse di più quelli dettati dallo smarrimento che accompagna l’addio; così suona il verso, mutuato da Yeats: “Dove siete ora tutti quanti” (op. cit., p.41). La compassione è qui generata dall’intuizione che ciascuno, nella sua essenza, è ancora integro, nonostante tutto. La libertà dà segno di sé, nonostante tutto il buio che la circonda: “tu intanto vedi come la sera danza,/ l’ombra intelligente che volteggia / due giri di pietà sulla campagna. / La pausa quotidiana che ci vuole/ per non vederla tutta la giornata / nascondere i vuoti molecolari / mettere toppe a nebulose false / dentro la città e la vita che si perde. / Eppure in questo buio è la rinascita / nel fiume di galassie sonoro di parole” (op. cit., p.69). C’è allora una interrogazione sul male (“il loglio ha sempre/ una zampa di radice attaccata dentro / resiste il maledetto” (op. cit. p.46), posto che il bene pretende per sé la nostra totale attenzione-considerazione. Il bene è totalizzante. La speranza è totalizzante: “e raccoglieremo già da adesso / frutti di alberi volanti / erbe selvatiche su orti sospesi/ tutti insieme in tutti i luoghi / a ritrovare quell’unica armonia, / è per questo che siamo scesi.” (op. cit. , p.23). La speranza illumina un rimpatrio. Ma a partire dalla compassione, dalla poesia. Questa comincia con un disagio improvviso dell’esserci: ecco l’incipit dell’ispirazione. E non ne segue una curvatura consolatoria o la celebrazione di qualche facile certezza; ma piuttosto una ricerca paziente, in mezzo alle ambivalenze del mondo, troppo complesse per essere osservate in modo analitico, per essere ricondotte a un piano di chiarezza esplicativa. Qui davvero una pietas agita il fondo da cui emerge la parola e l’immagine. Il poeta, come i “superstiti della sconfitta” (op.cit., p.70), i cigni neri, si immedesima nei fragili, nel loro duplice far-segno: a un antico conflitto e insieme a un stato originario d’innocenza: “Fuggianill dice che è contrario alla potatura verde, / toglie il colmo della felicità ai germogli […] per il Cagnanese le piante sono spensierate/ per questo sono felici.” (op. cit., p.20). Il poeta avverte questo stato ancestrale, ne coglie il resto vibrante nella natura stessa, nei suoi ritmi vitali, nella sua potente riproduttività (si veda il riferimento ai meristemi”: op. cit., p.27). La natura sembra conservare la memoria di uno stato iniziale che dunque non è perduto del tutto, che può ritornare. Il male può venire lavato da un’acqua sacramentale: “i cigni neri/ laveranno le piume nel lago/ delle grandi tribolazioni” (op. cit., pp.70-71).

Ma dunque è proprio il sacrificio a essere qui il tema profondo. La poesia incrocia il sacro non come una rassicurante epifania; attraverso piuttosto a una vicenda sacrificale che coinvolge tutto il creaturale: “Se la Scrittura non avesse dovuto compiersi / a caro prezzo” (op. cit., p.54): perché invece si è compiuta a caro prezzo! Una sequenza tragica si pone di fronte al poeta che vorrebbe, per pietà, che non fosse stata e che pur mostra di accettare, dentro il sospetto o la fede che operi nella vita e nel cosmo una misura eccedente tutte le misure come quella che in fondo opera nella poesia stessa: “e parlò con la presunta arcaicità dei poeti

La poesia di Fraccacreta esplicita la strutturale ripetizione del canto, non sostituibile da alcuna parafrasi, da alcun discorso, perché aderisce, in modo arcaico, alla necessità di far cessare il continuum del tempo lineare, ruotando in modo rivoluzionario verso l’inizio del tempo: “Sempre più a ritroso nuoteremo verso l’inizio” (op. cit., p.68). L’inizio verso cui muove e ritorna qui la parola, e di cui essa risuona, è laddove la scrittura – che di fatto procede solo in avanti, avendo sempre alle spalle la voce vivente – non è mai stata; ed è dove tuttavia vorrebbe proprio ri-salire, tendendo l’ascolto al Silenzio o a quelle “voci lontane”. Di questo sogno o segreto sono traccia i versi di questo libro: raro e bello come i cigni neri che lo hanno ispirato.

Marco Marangoni

Dietro Vico, sull’altopiano

dicono che il leccio di seicento anni

parla con le foglie

appena mosse dal vento

il profeta di legno raduna le persone

racconta che in autunno si aprirà

il nuovo parlamento

delle marmotte

decideranno la sorte

delle ghiande per l’inverno,

del lago dietro i castagni

pieno di papere finte

da qui alla striscia di Lesina

gli aironi rosa usciranno per sempre

dalle correnti ascensionali

e dai concorsi

aspetteremo i maestri pettirossi

col tramonto stampato sulle piume

quando il sipario calerà del tutto

sul proscenio dei fantasmi sorridenti.

Ai ricami deboli del giorno nuovo

iprimi ad arrivare dalle isole

come superstiti della sconfitta

saranno i cigni neri

laveranno le piume nel lago

delle grandi tribolazioni

di chi muore nelle acque

stretti nelle stive, freddi alle stazioni.

(op. cit., pp.70-71)