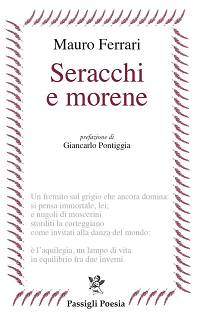

Partono oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la serie di Speciali che la Redazione di Laboratori Poesia ha organizzato in relazione al Contest di Dicembre che, con 30 libri in gara, ha visto 93 votanti tra i lettori di Laboratori Poesia per 171 voti effettivi (tutti i risultati QUI). Al terzo posto Seracchi e morene di Mauro Ferrari (Passigli, 2024) con 17 voti. Al secondo posto Corpo contro di Daniela Pericone (Passigli, 2024, il pezzo di oggi QUI) con 22 voti. Al primo posto Sull’altra riva di Stefano Colletti (Puntoacapo, 2024, il pezzo di oggi QUI) con 48 voti.

Tali Speciali non si concluderanno con le pubblicazioni nel presente sito ma vedranno gli autori ospiti anche di siti e programmi amici come, prossimamente, Vocale di Elisa Longo.

Iniziamo oggi con testi e traduzioni scelti e a cura di Rocío Bolaños. E note di lettura di alcuni redattori.

La caduta

Ed io, che posso dire qui alla sbarra…

Certo, ero lì, e dall’alto

mi godevo la discesa

e l’essere che deflagrava poi

nel fuoco che li affina –

per cui fui concepita

da mirabili intelletti.

Nessuna colpa ammetto

davanti a questa assise e al cielo.

La caída

Y yo, ¿qué puedo decir aquí en banquillo…?

Claro, yo allí estaba, y desde arriba

disfrutaba la caída

y al ser que luego explotaba

en el fuego que los refina –

por lo tanto fui concebida

por admirables intelectos.

Ninguna culpa admito

ante esta audiencia y el cielo.

Infine

Nel nulla – dove tempo, spazio e tutto

il tutto sono nulla – avremo tutto

il mondo che desideriamo. E nulla

mai saremo o diverremo, e nulla

ci sarà da fare o dire, eccetto

contemplare il tutto che noi siamo.

Por fin

En la nada – donde tiempo, espacio y todo

el todo es nada – tendremos todo

el mundo que deseemos. Y nada

seremos nunca ni nos convertiremos, y nada

habrá que hacer o decir, salvo

contemplar el todo que somos.

Traduzioni di Rocío Bolaños

Mauro Ferrari, Editore, dopo diverse pubblicazioni fin dal 1989 (Forme, 1989; Al fondo delle cose, 1996; Nel crescere del tempo, 2003; Il bene della vista, 2006; Il libro del male e del bene, 2016; Vedere al buio, 2017; La spira, 2018), saggi, curatele di antologie e traduzioni, direzioni di riviste eccetera, sigla un importante punto fermo con questo Seracchi e morene edito da Passigli (la collana fondata da Mario Luzi) e non a caso prefato da Giancarlo Pontiggia, noto e molto amato poeta che tutti speriamo di vedere al Premio Strega Poesia 2025 (nel momento in cui questa nota viene scritta non sono ancora usciti i nomi dei candidati). Questo per dire che la lettura dei versi di Mauro Ferrari, nell’imponente brusio di fondo di una realtà letteraria sempre più liquida e transeunte, non più solida nè resiliente nel tempo (quanto ricordiamo i versi di un libro uscito uno, due o tre anni fa?) non può prescindere dalla consapevolezza del percorso, non una mappa ma un’attenzione richiesta al lettore evidentemente non più abituato a sedimentare la parola poetica, anzi avezzo a consumarla sempre più superficialmente ed emotivamente.

Nei due testi che Rocío Bolaños ha scelto e tradotto per Laboratori Poesia c’è tutta la fermezza e l’equilibrio di un poeta che prima di scrivere ha letto e lavorato molto con l’argilla della parola e dei suoi suoni e significati. Nondimeno con quell’aspra creta che è la vita, più crudele che bellissima, fragile eppure necessaria.

Nel primo testo, La caduta, l’incipit è pericolosissimo ma riuscito: Ed io, che posso dire qui alla sbarra…. Quell’io che altrove sarebbe stato oltremodo pesante qui riesce nel suo compito di restare grave ma non ingombrante. Ricordo in un’intervista di alcuni anni fa a Franco Buffoni (non più presente nel sito ZEST ma in parte citata nella recensione al suo La linea del cielo, QUI): “Non credo che uno possa dire: abolisco l’io e arriverò a scrivere cose sublimi; se invece mi tengo l’io scriverò delle sciocchezze: non è possibile. Il vero punto non è abolire l’io; il vero punto è possedere una grande tecnica e una vera poetica. Una poetica non è qualcosa che ti costruisci abolendo l’io. Vivere in apnea è possibile. Per qualche minuto ci si può anche illudere. Persino Zanzotto lo ha fatto. Ma poi, per tornare a galla, dovette ricorrere persino al suo dialetto“.

Il problema dell’io in poesia è il problema della solidità del poeta che non necessità più del peso della propria individualità ma anzi si aggrappa alla pluralità, alla società addirittura, che le parole sono o possono diventare. Ma com’è questa società, questo mondo che le parole costituiscono e che sono un riverbero composto da osservazioni, necessità, desideri, umanità e realtà (un lògos? veniamo condannati se ipotizziamo questo?). Mauro Ferrari con un verso apparentemente semplice, sicuramente fluido e posato, rimpallando continuamente il mondo a un sé presente ma con eleganza (e come non si può ricordare un altro poeta immensamente elegante quale fu Alberto Toni… ne abbiamo parlato QUI), evoca una risposta che contiene gli opposti ma non sfinisce in aporìa: “mi godevo la discesa“.

E non si può non essere d’accordo, pur con un’eco schopenhaueriana che magari non a tutti può convincere, che la vita è effettivamente questa discesa e che la impari solo quando puoi goderne, ovviamente non nei significati che oggi comunemente gli diamo (da questo l’eco schopenhaueriana). Pià facile forse alla lettura l’eco (volontariamente?) dantesca oppure, raffinando la memoria, viene da chiedersi quanto luziano sia quell’essere che deflagrava poi. Ad altro momento poi un dialogo con l’autore sugli influssi degli autori anglofoni da lui studiati e tradotti.

“Nessuna colpa ammetto / davanti a questa assise e al cielo” è un altro di quei versi semplici e sibillini ma che si fanno apprezzare per la scelta di termini particolari, inauditi talvolta. “Assise” (dal fr. ant. assise, giudizio definitivo, ma qui evidentemente nel senso di assemblea, da cui la traduzione) rappresenta il punto di equilibro della pluralità dei significati del testo e della vita. Non pietra d’inciampo ma chiave di volta che ha un’evidente funzione strutturale non nel testo ma nell’equilibrio dosato delle cose della realtà. Un giudizio insomma che porta in sé la valenza della pluralità di chi giudica, l’assemblea, che è il mondo stesso a cui si accompagna in senso non avversativo il cielo. Resta la domanda: quei mirabili intelletti sono nell’assise o nel cielo? (ovviamente la domanda è retorica e la risposta palese, ma val la pena soffermarsi un attimo a pensarci).

Nel secondo testo, ancor più in affóndo nella materia umana, Ferrari continua nell’opposizione di elementi che sono pure indissolubilmente legati, anche quando l’essere umano pare non lo voglia o non lo capisca: “il tutto sono nulla – avremo tutto / il mondo che desideriamo […] e nulla / ci sarà da fare o dire, eccetto / contemplare il tutto che noi siamo“. In soli sei versi l’autore è capace di prendere la vanità delle vanità di Qoèlet e portarla da Montale (che, non dimentichiamo, quest’anno vede i suoi Ossi di seppia compiere cent’anni). Non sto intendendo banalmente la sola parola che squadri da ogni lato ma più precisamente “il dagherròtipo / di tuo padre bambino“.

Montale afferma che “Eppure resta / che qualcosa è accaduto, forse un niente / che è tutto” e Ferrari sembra voler ricalcare il concetto che siamo comunque qualcosa anche in questo mondo di nulla, di vuoto apparente. Dove infatti tutto esiste in realtà nulla ha valore, perfino l’essere umano che subisce concetti che appaiono più importanti addirittura della sua stessa vita, dimenticando che senza vita quei concetti non sussistono.

Ed è in questa piega, forse, che con quel’eleganza di cui ho detto prima Ferrari s’incunea e s’innerva ammettendo che si, forse, tutto è il contrario di tutto e “nulla / mai saremo o diverremo, e nulla / ci sarà da fare o dire“, ma il fatto solo di esserci (e notare che Ferrari cristallizza un verbo presente che è estremamente indicativo, non dice “che siamo sempre stati” o “che saremo sempre”) obbliga alla consapevolezza che qualcosa c’è, definitivamente c’è.

Un “tutto” dice Ferrari. Anche in questo caso la domanda può sembrare retorica ma, soprattutto oggi, ha senso: il lettore sarà d’accordo con quel tutto che noi siamo?.

Alessandro Canzian